さよならは始まりの薬膳

心と体を整える保存版レシピ

今回は皆様の健やかな日々を支える「1週間の薬膳レシピ」をお届けします。晩夏から初秋にかけての季節に寄り添いながらも、一年を通して活用できる「整える薬膳」の知恵が詰まっています。

「さよなら」は、新たな「はじまり」でもあります。この投稿を通じて、薬膳が皆様の暮らしに寄り添い、健やかな毎日を送るための一助となれたなら幸いです。

私が提唱している、〝多種多品目の食材をバランスよく食べることで健康寿命を延ばす〟を表現した作り置き・スープ足しレシピを、保存版として1週間分にまとめました。

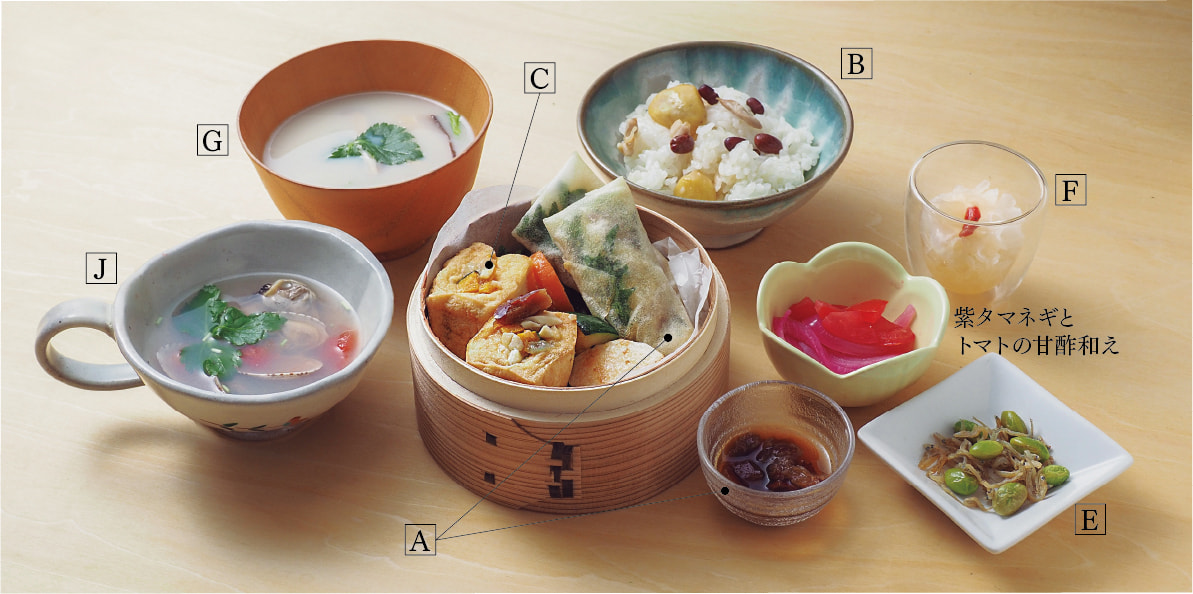

1週間の終わりとはじまりを整える薬膳ごはん

月曜日:肺を整える

秋の乾燥に、肺を潤す。

A:豆苗の薬膳春巻き&棗のソース

火曜日:心を安定

温かさで呼吸を整える。

B: 鶏とキノコの炊き込みご飯

C: 棗と海老の厚揚げ蒸し

水曜日:胃を整える

胃を温め、潤い守る。

D:長芋とズッキーニのゴマ油炒め

E:枝豆とじゃこの炒め物

木曜日:脾と肝を守る

とろみで喉と肺を保護。

F:白キクラゲと桃のジャム和え

G:豆乳のとろろスープ

金曜日:腎を補う

体を温め、咳を予防。

H:ひじきとキノコの炒め物

I : 小豆とかぼちゃの炊いたん

土・日曜日:腎と肝を休める

滋養で潤い。

J:アサリとトマトのスープ(三つ葉添え)

K:ほうれん草とコーン・ベーコンのソテー

心をゆるめる

A:基本の棗(ナツメ)ソース

◆ 材料(2人分)◆

・乾燥棗(種なしが便利)・・・・・・・・大3~5個(大きさによりお好みで量を調整してください)

・水・・・・・・・・200cc程度

・生姜のすりおろし・・・・・・・・小さじ1/2(風味付け、お好みで)

◆ つくり方 ◆

① 乾燥棗を軽く洗い、種を取り除いて細かく刻む。

② 鍋に刻んだ棗と水を入れて中火にかけ、棗が柔らかくなるまで10~15分煮込む。(水が少なくなったら適宜足してください)

③ 生姜を②とあわせて焦げ付かないよう煮詰める。

春巻きの具

(豆苗、大葉、紫タマネギ、人参、サラダチキン)

ソースアレンジ2種

ピリカラ風 :基本の棗ソースを煮込む際にニンニクや鷹の爪を入れる。

エスニック風:基本の棗ソースに市販のスイートチリソースを混ぜる。

疲労回復・貧血予防に良い食材と、胃腸の働きを助ける食材の組み合わせ

B:鶏とキノコの炊き込みご飯

◆ 材料(2人分)◆

・米・・・・・・・・1合(もち米を小さじ2ほど混ぜる)

・鶏もも肉・・・・・・・・100g(こま切れ)

・水煮のむき栗・・・・・・・・お好みの量(今回は50g)

・乾燥棗(種なしが便利)・・・・・・・・2~3個

・小豆(水煮、サラダ小豆でも可)・・・・・・・・・適量

・お好みのキノコ類・・・・・・・・適量(今回はマイタケを50g使用)

・人参・・・・・・・・適量(千切り)

・生姜の薄切り・・・・・・・・1枚(千切り)

・水・・・・・・・・炊飯器の2合の目盛りに合わせる

☆醬油・・・・・・・・大さじ1

☆みりん・・・・・・・・大さじ1/2

☆酒・・・・・・・・大さじ1/2

☆和風顆粒だし・・・・・・・・小さじ1/2

◆ つくり方 ◆

下準備:米・もち米は洗って30分ほど浸水。 鶏もも肉はこま切れ。キノコ類は石づきを外しほぐしておく。人参、生姜は千切り。棗は洗っておく。

① 炊飯器に米・調味料(☆)・水(2合の目盛りまで)、むき栗・小豆や下準備しておいた材料を入れ炊飯する。

② 炊きあがったら軽く混ぜる。

身体の津液を増やし潤いチャージ

F:白キクラゲと桃のジャム和え

◆ 材料とつくり方(2人分) ◆

・乾燥白キクラゲ・・・・・・・・10g

・桃ジャム(市販のものでOK)・・・・・・・・大さじ2~3(お好みの甘さで調整)

・水・・・・・・・・300cc

・クコの実・・・・・・・・小さじ1

下準備:乾燥白キクラゲをボウルに入れ、たっぷりの水に30分~1時間ほど浸して戻す。石づきを包丁で取り除き、食べやすい大ききさに手でちぎる。細かくちぎるほどとろみが出やすくなります。

① 鍋に水と戻した白キクラゲを入れ、中火にかける。沸騰したら弱火にし、蓋をして30分~1時間ほど、白キクラゲが半透明になりとろみが出るまで煮詰める。(水が少なくなりすぎたら、適宜足してください)

② 白キクラゲが柔らかくなったら火を止め、粗熱をとる。

③ 粗熱がとれたら、桃ジャムを加えてよく混ぜ合わせる。

④ 器に盛り付け、クコの実を散らして出来上がり。

あとひと踏ん張りを支える

G:豆乳のとろろスープ

◆ 材料(2人分)◆

・すりおろした長芋・・・・・・・・100g

・マイタケ・・・・・・・・お好みの量

・三つ葉・・・・・・・・お好みの量

・豆乳・・・・・・・・200cc

・あご出汁(顆粒でOK)・・・・・・・・200cc

・味噌・・・・・・・・大さじ1(お好みで調整)

◆ つくり方 ◆

① マイタケは石づきを落としてほぐしておく。

三つ葉は、葉と茎で分け茎は刻んでおく。

② 鍋にあご出汁と味噌を入れ、中火にかけ沸騰させ、マイタケを加えて煮る。

③ 一旦火を止め、豆乳を加えて混ぜる。

④ すりおろした長芋を入れる。

⑤ 器に盛り付け、三つ葉を入れる。(お好みでネギや七味唐辛子を散らす)

監修/食と暮らし方のエコノミスト

岩本 節子 Setsuko Iwamoto

処方箋堂ふなしち 代表 国際中医薬膳管理師 予防薬膳専門家

多種多品目の食材をバランスよく食べることで健康寿命を延ばす、家族のための予防薬膳教室を、地元である大東市住道(大阪)で開催。

大和当帰の栽培、薬膳素材を使ったスープや当帰の調味料などの開発を行っている。