フランス国立図書館

今回はこのシリーズの最終回ということで、フランスの文化活動の中心的役割を持つ国立図書館(Bibliothèque Nationale de France 略称BnF)をご紹介したいと思います。

日本では国立国会図書館が、国内で発行されたすべての出版物を収集・保存する、法定納本図書館として機能していますが、フランスではBnFが法定納本図書館として位置付けられています。名前の通り、フランス最大の規模を持つ、最も重要な図書館といえます。

ミッテラン図書館北西と南西の棟。印象的な対称性。

BnFの歴史は古く、フランス王室の付属図書館として発展してきました。その起源は14世紀のヴァロワ王朝まで遡ることができ、フランス革命以降、広く国民に開かれた国立図書館の姿に発展しました。

BnFは現在、5つの図書館と2つの保存・修復施設で構成されています。そのうちパリ2区にあるリシュリュー館は、17世紀に起源を持ち、1875年に全面改装されて以降、国立図書館の中心的存在としての役割を果たしてきました。しかし敷地と建物の規模の制約から次第に手狭になり、所蔵品の収容に困難が生じました。

そのため1994年、パリ13区のセーヌ河畔に、新たに広大な敷地と建物を手当てして新館をオープン。このプロジェクトは、当時のミッテラン大統領が推進したもので、新図書館もミッテラン図書館と呼ばれるようになりました。

蔵書の大半は、リシュリュー館からミッテラン図書館に移転されましたが、一部の所蔵品はリシュリュー館に残されました。リシュリュー館は、貴重な歴史的所蔵品を展示する博物館や閲覧室としても機能しています。

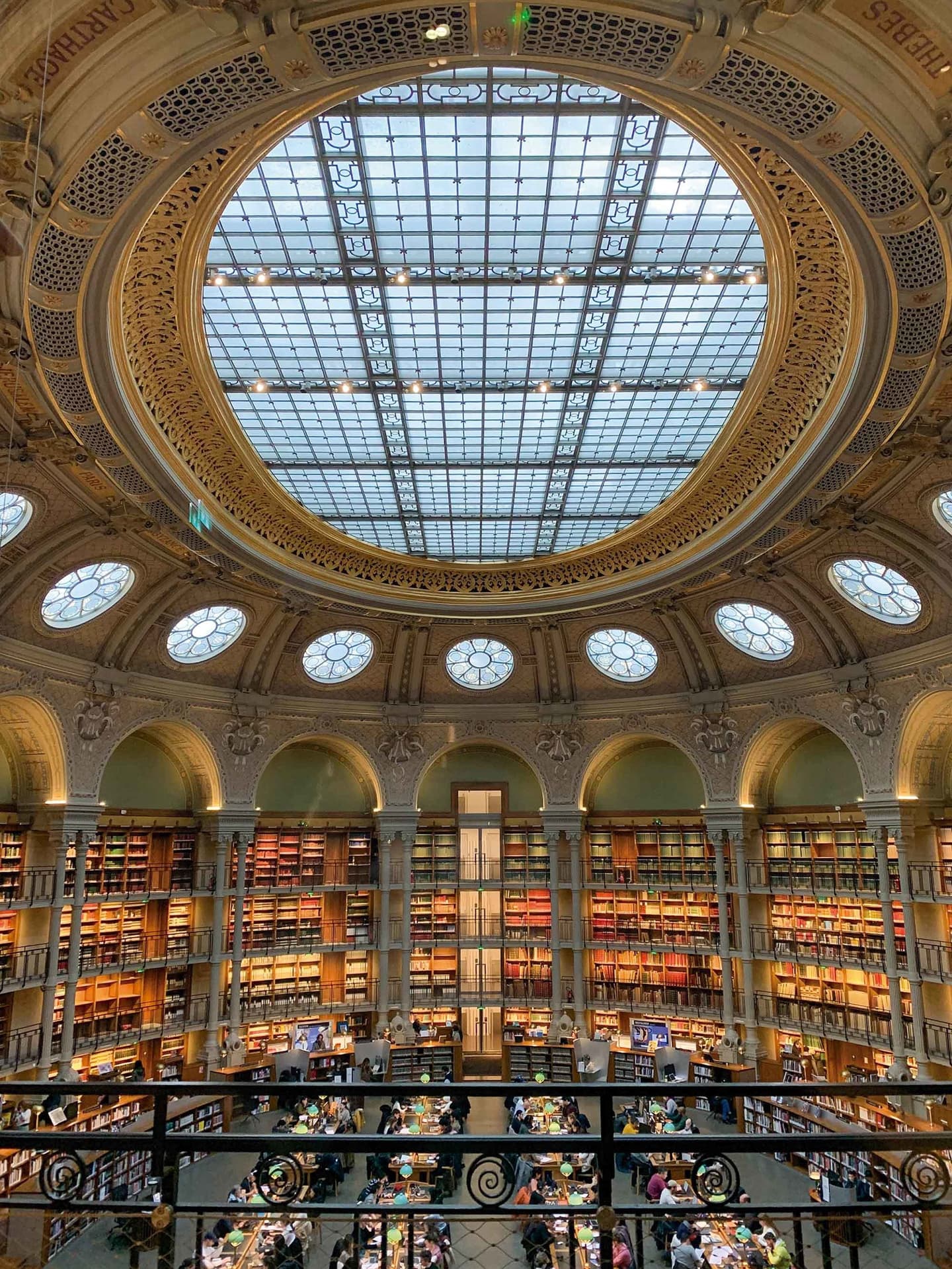

リシュリュー館とミッテラン図書館は、建築としても大変興味深い対照を示しています。リシュリュー館は、17世紀のクラシック様式をベースにして、19世紀の改修時に、ネオルネッサンス様式の要素が加えられています。また建物内部の、現在は博物館となっている17世紀創建の「ギャラリー・マザラン」や、楕円形のガラス天井が圧倒的な閲覧室「サル・オヴァル」などが有名です。これらは最近、全面的に改装され、広く市民に開放されています。

リシュリュー館ネオルネッサンス様式の外観。

一方、ミッテラン図書館の建物は、フランスの建築家ドミニク・ペローの設計によるもので、広大な長方形の敷地の四隅に、すっきりとした直線を描く、本を開いた形のガラス張りの高層ビル(高さ100メートル)が並んでいます。そのシンプルな形態と機能性は、建築におけるミニマリズムの現れと言われています。建物の間の敷地は広大なエスプラナードになっていて、自由に往来でき、パリの都市機能に完全に溶け込んでいます。対岸のべルシー地区とは、歩行者専用の橋が懸かっていて、快適な散策路が続いています。

この2つの図書館は自由に出入りできる施設も多く、パリ旅行の折に行かれることをお勧めします。

ミッテラン図書館のセーヌ河畔からの全景。

ミッテラン図書館東面と入り口表示。